Jueves 30 de Julio de 2020 |

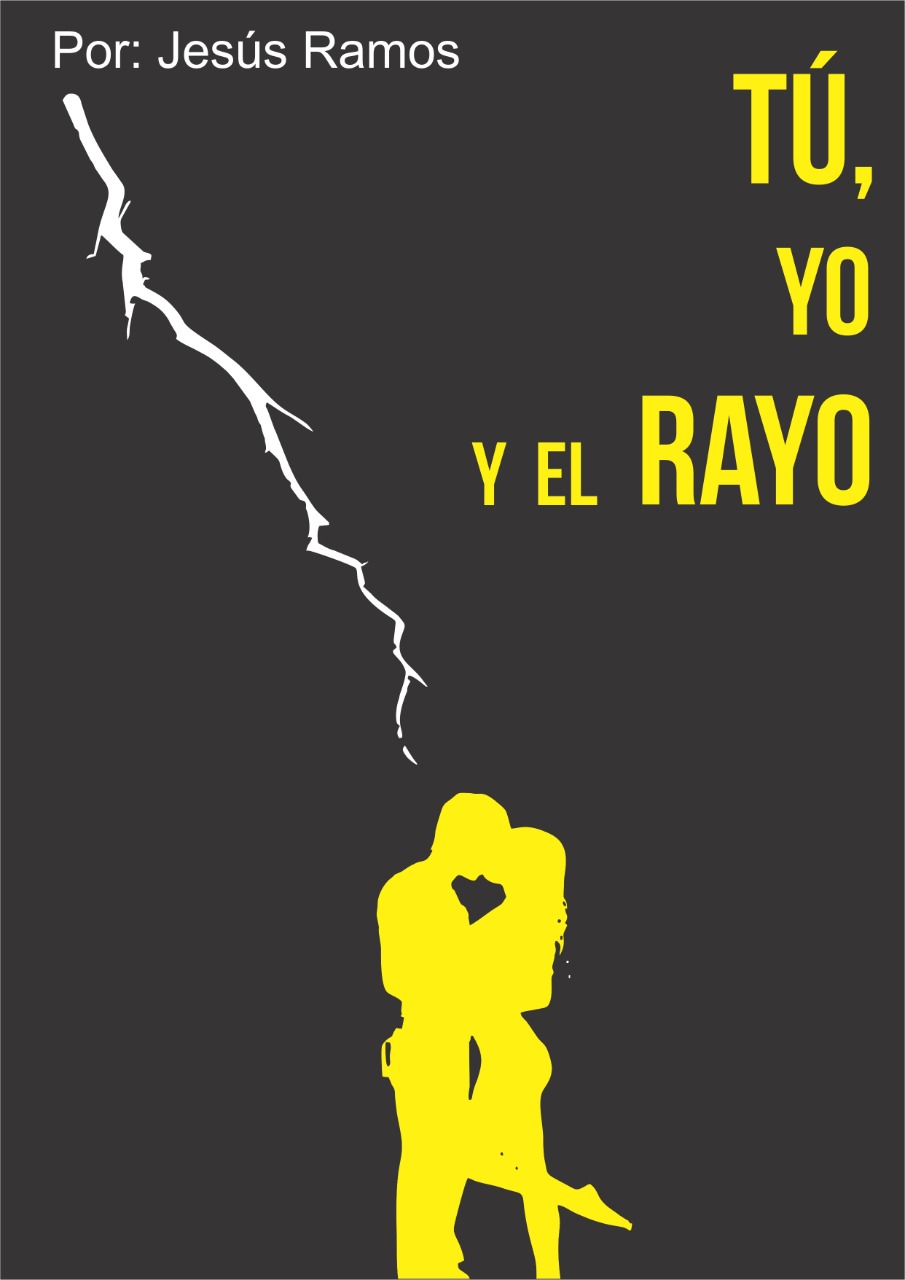

Tú, Yo y el Rayo

Quién lo oye silbar enloquece por amor y sexo…

En las memorias de Acatlán de Pérez, de los años 50, hubo un antes y un después de este silbido romántico; antes de que Aarón comenzara a silbar, la ternura estaba extinta, los amores eran carnales y salvajes, sólo por reproducir la especie, egoístas e insípidos; después de que Aarón silbó, hombres y mujeres se volvieron sensibles, poéticos, sentimentales y hasta detallistas con sus parejas sin importar que tuvieran días o años de vivir juntos. Cualquiera podía silbar, todos podían intentarlo, copiar incluso los tonos del silbante de marras, pero nadie lo hacía con el encanto y el embrujo que lo hacía el jefe de la estación de trenes. Desde el día que Aarón acostumbró caminar por las calles de Acatlán de Pérez con el peculiar silbido del romanticismo, quienes lo escuchaban abandonaban cualquier tarea o quehacer porque después de oírlo, se comprobó, los matrimonios, los novios, los amantes y las parejas se besaban, se amaban, se abrazaban con mayor pasión y enjundia que antes; sus vidas eran más felices, placenteras, las querencias más demostradas. Con él surgió la leyenda del segundo, tercero, cuarto y quinto aire del ser humano, pues los viejos al prestar atención a la melodía sentían que un viento fresco les acariciaba la cara y les devolvía el vigor sexual de la juventud. Las noches nunca volvieron a ser las mismas en Acatlán de Pérez. El calor sofocante fue aumentando más y más debido a la fricción incesante de los cuerpos de las mujeres y los hombres. Así es que cuando Aarón silbaba por las calles rumbo al trabajo o a su casa, la calorina en Acatlán de Pérez ascendía varios grados. Cuando no lo hacía por sus viajes sabatinos al puerto de Veracruz para jugar póquer y departir con Atenea, el ambiente en el pueblo refrescaba considerablemente. La temperatura se volvió predecible en Acatlán de Pérez, las personas supieron que sábado y domingo eran días frescos, en tanto que de lunes a viernes bastante bochornosos. Sus padres no escaparon al embrujo del silbido, también sufrieron los efectos. Las casas se movían de su sitio, chocaban unas con otras, ninguna se quedó quieta. En su infancia, Aarón ya había sido héroe cuando salvó al pueblo del terrible choque de trenes, ahora, por segunda ocasión, volvía a serlo con el peculiar silbido del amor. Muchos le rogaron que jamás dejara de silbar. Los de la tercera edad le insistían que se detuviera a silbar en sus hogares, aunque fuera unos minutos, para alegrarles la vida. Aarón fue alabado por el don artístico; si le pedían silbar, era porque lo hacía bien; lo lastimoso del tema era que aunque a todos les avivaba la flama del amor, las mujeres lo seguían rechazando. Alguien pudo decirle los efectos mágicos del silbido, incluidos sus padres, sin embargo, nadie lo hizo; el colmo, todos lo sabían menos él; fue hasta una de las partidas de dominó, donde se enteró de los beneficios sexuales, poéticos y encantadores de su música. –¡Tú silbido es cosa del demonio! –acusó el cura Manuel a Aarón visiblemente enfadado–. Desde que silbas por las calles las doncellas se extinguieron en Acatlán de Pérez, no queda una sola chica pura en edad casadera, por si fuera poco, los matrimonios y parejas en unión libre, no desean salir de las alcobas. ¡Se terminó el pudor, la vergüenza y hasta el qué dirán! Varones y hembras sólo piensa en amor, poesía y sexo. –¿De qué me habla? –exigió Aarón en modo de reclamo y gesto de ignorancia. –¿Qué? ¿No sabes? –¡No sé qué! El alcalde, el maestro José Luis y el cura se miraron entre sí visiblemente extrañados, incluso, sorprendidos por la expresión ingenua que denotó su rostro. La naturalidad e inocencia con que Aarón respondió les hizo pensar que decía la verdad. –Permítanme que yo lo explique –pidió la anuencia de sus compañeros el alcalde de Acatlán de Pérez. Anuencia que validó, desde luego, cada uno de ellos con movimiento de barbilla. –Ponga atención mi querido amigo sin que se alarme ni se asuste –repuso el alcalde con aires de importancia por saber que contaba con el permiso de sus demás colegas para expresarse libremente–. Acomódese perfectamente en la silla. –Hizo una pausa–. Desde que usted tomó el gusto de silbar mientras camina por las calles, a las parejas tempranas y adultas, incluidos los jovenzuelos de amores frescos, les inyectó el deseo por la carne, pero también el romanticismo y la adoración por su media naranja, por su pareja pues. ¿Me entiende? –Eso creo… –respondió tímido y sorprendido Aarón. –Vamos bien. No hay prisa. Tampoco se desespere. Como le decía. Resulta que desde entonces, usted mi querido amigo, con su peculiar estilo de silbar liberó a la bestia del sexo que todos, sin excepción, tenemos prisionera tras los barrotes del cuerpo y la moral, aunque también al poeta escondido en los entretelones de nuestra conciencia y timidez. Los viejos, por ejemplo, que sufrían problemas de disfunción eréctil solucionaron ese grave inconveniente de satisfacción individual con escuchar su lindo silbido; además, se volvieron románticos, tiernos. A las inmaduras parejas de enamorados, por citar otro caso, les hizo acelerar sus planes de fuga. Y las doncellas que refirió el señor cura –señaló al clérigo–, decidieron sortear la etapa de la virginidad para convertirse en hembras hechas y derechas. ¿Entiende mi querido amigo? –¿Todo eso hice… con silbar? –¿Le parece poco? –recriminó el sacerdote sin quitarle la furibunda vista de encima–. No habrá jovencitas castas en los próximos años, se extinguieron por completo y si a eso le agregamos que muchas parejas que tenían planeado casarse frente al altar y teniendo por testigo al Señor Nuestro Dios decidieron fugarse por la impaciencia de darle de mordidas a la manzana de Adán, o como dicen por aquí, comerse la torta antes del recreo, ¿dígame si no ha sido grave el efecto que ha provocado su endemoniado silbido en la comunidad? Aarón prefirió callar. ¿Qué respuesta podía dar a algo que ignoraba? De haber sabido no habría silbado nunca. El remordimiento de conciencia le abochornó, le hizo sentirse un insecto. Para llenar el silencio y distender el ambiente, el alcalde soltó un chistorete con él como protagonista: –Pues ya que estamos en confianza aquí frente a los amigos que, para los secretos se pintan solos, debo darle las gracias mi estimado jefe de estación de trenes, porque cada que mi señora esposa y yo le oímos silbar, no sólo me levanta mi alicaído avechucho –se miró la bragueta– sino que nos proporciona la energía suficiente para librar la noche en vela. Dicho lo anterior la cuarteta de jugadores de dominó, incluido el cura, soltó tremenda carcajada. El silencio dice más que mil palabras, los amigos pudieron comprobar que el único que desconocía el poder de su silbido era Aarón. –Usted perdone señor cura, pero los casamientos frustrados –dijo el maestro José Luis sin parar de reír– los compensará usted con la enorme cantidad de bautizos que tendrá el año entrante, ja, ja, ja. José Luis habló con voz de profeta porque al año siguiente las largas filas para poner a los bebés en la pila bautismal saldrían por la puerta de la iglesia de San Eulogio cual extensa, extensísima Muralla China humana, sin que se le viera el final después de cruzar el rio Juan Sánchez. El cura se cansó de meter y sacar la jícara del agua bendita y el sacristán de tanto reponer el agua en la pila bautismal. Nunca en la historia de Acatlán de Pérez volvería a repetirse un evento de semejante magnitud, fueron tantos los bautizos que la diócesis de Tuxtepec mandó a investigar si lo notificado por el cura era verdad, dado que rebasaba lo comprensible para un pueblo de tan poca densidad poblacional. En Acatlán de Pérez igual que en la parada bíblica del Génesis donde se asegura que Sara tuvo a Isaac a los noventa años, hubo mujeres de la tercera edad que parieron de a dos y hasta de tres criaturas, hembras de complexión rolliza alumbraron hasta cinco de un jalón. Enterado de lo que el silbido era capaz de ocasionar, Aarón optó por el silencio, decisión que entristeció a los hombres con infiernos de erección, pero que devolvió la tranquilidad al señor cura y a la comunidad de persignados del pueblo. En un parpadeo las cosas volvieron a la normalidad. Disminuyó la calorina y el bochorno. Al volver todo a la normalidad, lo hizo también la aburrición y el tedio. Sin embargo, por un diminuto resquicio, al que nadie le puso nombre ni cargo ni apellido, para no delatar al soplón, se filtró lo que había ocurrido aquella noche en casa del alcalde, en la que Aarón decidió abstenerse de silbar. Filtrado el chisme, la población de Acatlán de Pérez se fragmentó en dos grupos: la mitad se situó a favor del voto de silencio del jefe de la estación de trenes, y la otra mitad en contra de la decisión unilateral de los notables. Al fenómeno social que propició la omisión del silbido, años después, le llamarían “censura”, pero en ese entonces originó la salida a las calles de dos contingentes de individuos molestos entre sí.

La inventiva y genialidad del mexicano carece de límites, los siguientes días, los dos grupos tuvieron la creatividad de elaborar rudimentarios carteles con ingeniosas consignas. Para que la rivalidad de los dos grupos no pasara a mayores debió intervenir el alcalde, quien a su vez pidió a su amigo Aarón, que dialogara con ambas partes para establecer acuerdos satisfactorios. Fue de esa manera como convinieron que el jefe de la estación de trenes silbara, a manera de terapia, sólo si el médico lo prescribiera.

|